杭を残して、悔いを残さず

今日のタイトル

土地家屋調査士業界の標語のようなもので

グットネーミング賞をあげたいくらいです(笑

グッジョブ!と言いたくなりますね

相隣関係とは・・・?

法律上の境界(筆界)と現況は一致しないこともあります

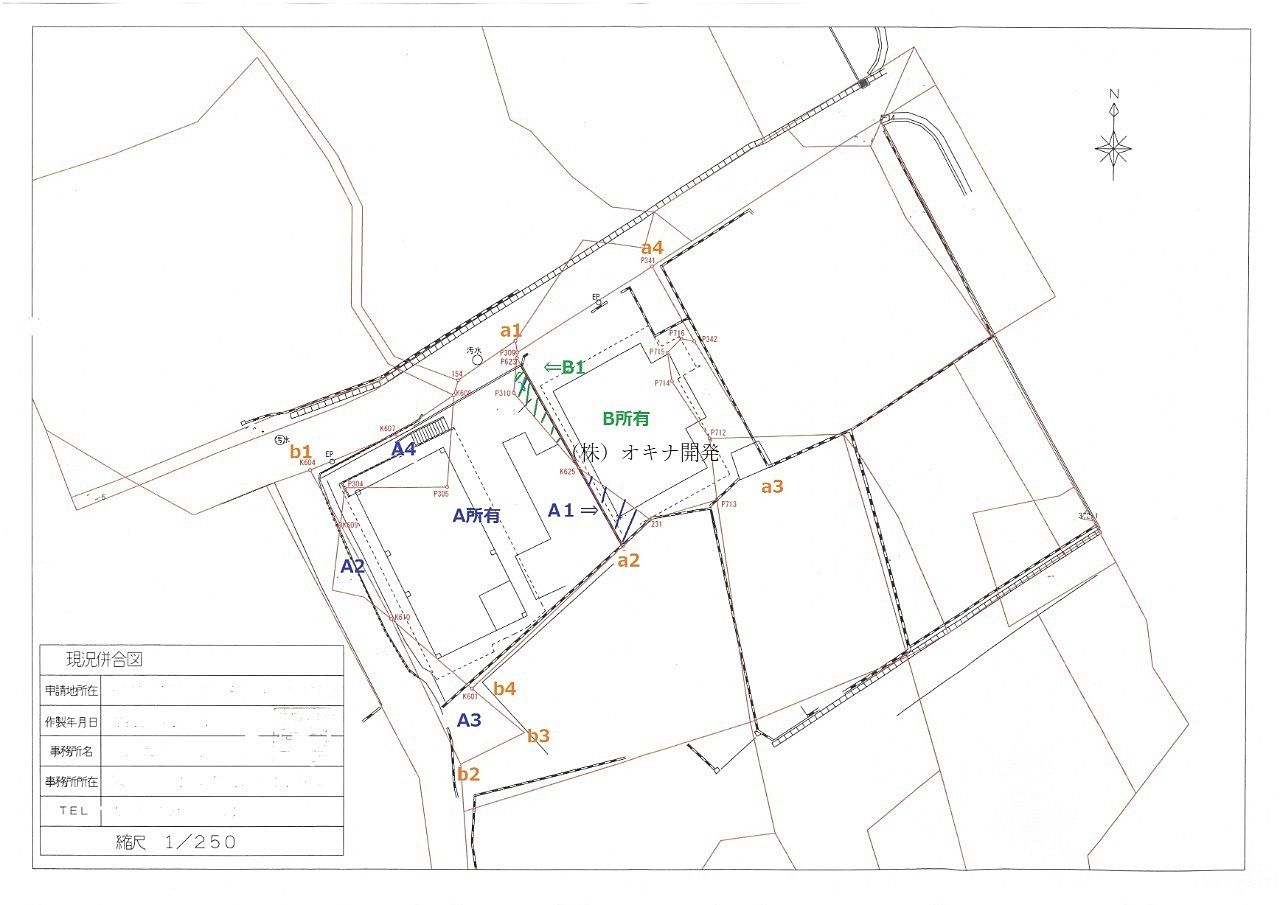

さて、見にくいかもしれませんが

上の図をご覧ください(クリックすると拡大します)

赤い線が法律上の境界で筆界と言います

見る限り越境のオンパレードです

Aさんが所有する土地を売却する為調査したところ

公図と現況が一致しないことは一目瞭然でした

A地もB地も現所有者は相続で取得したもので

過去の経緯は知らず、親御さんから土地に関することは

何も聞いていないとの事で

お互いに越境していることを知りませんでした

これから土地家屋調査士と共同で作業にはいります

上記図面は現況併合図と言いますが

法務局に備え付けられた地図に

建物や塀など現況を落とし込んだ図面で

まだ境界は確定していません。

A地とB地の間にあるオレンジ色a1~a2にはブロック塀があり

AさんBさんともブロック塀が境界との認識でした

ところが、測量するとBさんの土地にAさんの土地が入り

Aさんの土地にが入り互いに越境している事が分かりました

またAさんの土地はA2とA3

それぞれ他人所有の私道と隣接地に入り込んでいることが判明しました

ここからが私の仕事です

A地とB地間の越境A1とB1はほぼ面積も同じ

3.5坪と3.7坪で許容範囲

等価交換で金銭のやりとりは無しで

測量費を按分しご負担頂くことで解決

Aさんの登記上の所有権は

大まかに言うと

a1からb1 b2 b3 b4 a2 を結ぶ赤い線です

私道に越境しているA2

私道の所有者を探す調査を開始

近くではありますが近隣ではありません

車で15分ほどの所に住んでおり相続で取得していましたが

30年以上も前のことで

自分名義の土地があることをすっかり忘れていました

その方の考えをお聞きしたところ

持っていても使いようがないからと

安価で譲って頂くことになりました

問題は後ろの越境部分です

白と黒で引かれた線は隣地との境に設置されたブロック塀等です

一般的にはブロック塀が境界との認識です

A3は隣地の庭部分に白黒ブロック塀から約6メートル

不整形ですが最大で横3メートル程度入り込んでいます

面積にすると5坪に満たないくらいですが

このような状況では決して小さい面積ではありません

これが大都会なら億単位の大問題です

色々と頭の中でシュミレーションしながら

お宅へ土地家屋調査士同行で説明に伺いました

そちらの方はA地の元所有者である現所有者の親と

昔、仲が良かったらしく

現所有者を幼いころから知っている様で

穏やかに懐かしそうに話しを聞いて頂きました

今回は売主、B地所有者、私道の所有者、

後方隣地のA3を庭として占有している土地の所有者

皆さん穏やかな方々で揉めることなく話は進んでいきました

皆さん、平穏かつ公然に、

間違いなく所有の意思を持って占有していますので

互いに時効取得を援用すれば

ほぼ間違いなく認められると思います

A地の売主さんもA3を相場で買ってもらうのではなく

いくぶんか測量費を負担してくれれば譲っていいとの事でしたので

それぞれ面積で測量費を按分してもらうことで

解決した珍しい事例でした

一般的に境界がズレている場合

どちらかが建替える際に境界に沿って塀を作り直すと

合意書を取り交わし相続や売買で

所有者が変わっても合意書は承継されるとし

ほぼ現状維持ですが(しばらく越境状態が続く)

互いに問題があることを共有することが大切です

今回の場合、地形が不整形で四方八方が互いに入り込んでおり

問題を先送りせず、

権利関係を正しくしたほうが良いと判断しました

区画整理地や開発された所は

このような問題が起こる事は少ないですが

30年以上前から住んでいる地域等は認識している境界とズレがある

場合があることを認識しておいたほうが良いと思います

当社の所在する首里地域は国が地積調査を行い立会も完了してるので

境界は確定済みです。

因みに、杭や標は隣接する所有者の立会が無いと設置できません

立会を終えるとは隣地所有者に承諾が得られた事を示しますが

承諾が得られない場合は杭や標を設置できなく境界未確定となります。

関連した記事を読む

- 2025/05/19

- 2025/05/17

- 2025/05/16

- 2025/05/12